À la croisée des enjeux fonctionnels, esthétiques et écologiques, ces nouvelles architectures de la mobilité incarnent une autre manière de penser l’urbanisme. La 10e édition des Journées nationales de l’architecture, placée sous le thème des « Architectures du quotidien », est l’occasion de mettre en lumière leurs évolutions.

Fluidifier les circulations et favoriser l’intermodalité

À l’heure où la transition écologique encourage des mobilités plus sobres, l’intermodalité est un levier indispensable pour structurer les déplacements. Les architectes doivent articuler les flux à différentes échelles, du piéton au transport de masse, pour permettre à chacun de passer d'un mode de transport à un autre (train, bus, vélo, voiture, trottinette, etc.), de manière fluide et intuitive.

Cette approche implique une réflexion approfondie sur les circulations, les connexions verticales et horizontales et la signalétique. Au cœur de ces changements, les gares deviennent, plus que jamais, des nœuds de mobilité.

La gare Saint‑Denis – Pleyel (Île-de-France), conçue par l’agence Kengo Kuma & Associates, illustre cette ambition intermodale. Inaugurée en 2024, elle accueillera à terme quatre lignes du Grand Paris Express (les lignes 14, 15, 16 et 17) et sera raccordée au RER D via le franchissement urbain Pleyel. Avec ses volumes empilés sur neuf niveaux, son atrium traversant baigné de lumière naturelle et ses ascenseurs et escaliers mécaniques de grande capacité, elle assure un parcours lisible pour faciliter le transit de plus de 250 000 usagers quotidiens.

Rendre les lieux de mobilité plus durables

Face aux défis environnementaux, la transformation des lieux de mobilité apparaît également comme un axe majeur des politiques urbaines. Cela se traduit par une série de pratiques et de dispositifs, de l’utilisation de matériaux de construction durables à l’installation d’ombrières solaires sur les zones de stationnement, en passant par l’intégration de systèmes d’énergie renouvelable et la végétalisation pour atténuer les îlots de chaleur. Cela passe aussi par la mise en place d’équipements favorisant les mobilités douces et électriques, comme des bornes de recharge partagées pour les véhicules électriques et des parkings à vélo de grande capacité.

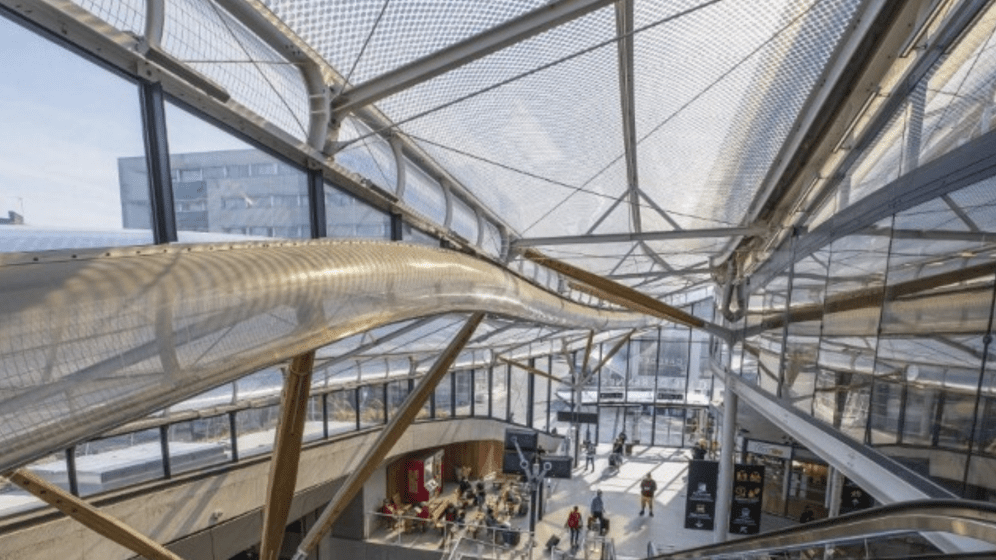

Repensée par les architectes de l’agence AREP (Architecture Recherche Engagement Post-carbone) et inaugurée en 2019, la gare de Rennes (Bretagne) illustre cette recherche de sobriété. Son architecture conjugue performance environnementale et qualité des espaces. Le bâtiment est surmonté d’un toit thermoplastique translucide et gonflé évoquant un nuage posé au-dessus du hall. À l’intérieur, des colonnes en acier se prolongent en poutres en bois, telle une forêt. La toiture à lumière variable optimise l’apport lumineux en hiver et protège de la surchauffe en été, tandis qu’un système de ventilation naturelle limite les besoins en climatisation. Un jardin en toiture et des ombrières photovoltaïques installées sur les parkings complètent l’ensemble, auxquels s’ajoute un parvis repensé pour encourager l’intermodalité douce. Le projet s’inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).

Faire évoluer les espaces de transit en lieux de vie

Une autre mutation majeure des architectures de la mobilité réside dans la porosité accrue entre espaces de transit et lieux de vie. Ce sont avant tout les gares qui illustrent cette transformation. On y trouve désormais des commerces, des espaces de restauration, des services publics, des crèches ou des bureaux. Au-delà de leur fonction première, les gares tendent à devenir de véritables centralités urbaines, participant à la dynamisation des quartiers alentours.

La gare de Bordeaux‑Saint‑Jean (Gironde) incarne cette hybridation. Dès les années 2010, une première phase de réhabilitation a permis de mettre en valeur le patrimoine existant, notamment la halle historique Baltard, restaurée par les architectes Olivier Brochet, Emmanuel Lajus et Christine Pueyo. Une extension contemporaine conçue par l’agence ECDM Architectes et Benjamin Ferrer est inaugurée en 2022 et complète cet ensemble. Elle intègre de nouvelles fonctions, tels que des espaces de travail partagés, un incubateur, des commerces et des services. Elle s’inscrit dans le projet plus large de transformation du quartier Saint-Jean Belcier mêlant logements, équipements culturels, espaces tertiaires et commerciaux.

Entre impératif écologique, exigences fonctionnelles et adaptation aux usages du XXIe siècle, les architectures de la mobilité se réinventent. Grâce à des dispositifs et des pratiques renouvelées, ainsi qu’à l’intégration de services variés, elles ne sont plus seulement des espaces de transit. Elles deviennent des lieux d’expérience architecturale pour vivre la ville autrement.

Partager la page